”こげん” とは?

みなさん、こんにちは。今回は“こげん”対策についてお話をさせて頂きます。

「“こげん”って何?」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?私もこの業界で仕事をするまでは“こげん”という単語を知りませんでした。

“こげん”を漢字で書くと「呼減」となり、読んで字の如く“呼を減らす”という意味です。

コールセンター運営において待ち呼や放棄呼を無くすことは、顧客満足度の観点からとても重要な課題です。シンプルな対策としては「回線数やオペレーター人数を増やす」という方法もありますが、コスト面やリソース面から見ても無尽蔵には増やせませんし、最適解とは言えません。もちろん、突発的な呼量増加に備え一時的にリソース追加を行い人海戦術で乗り切るというケースもありますが、恒常的には最適な呼量調整がコールセンター運営には求められます。呼減対策として、どのようなものがあるか考えてみましょう。

コンタクトポイント(入口)を増やす

現在、ほとんどの企業で電話による受付窓口以外にも様々なコンタクトポイント(入口)を用意しており、ホームページの「お問い合わせフォーム」もその1つです。このお問い合わせフォームですが企業にとっては導入しやすいツールですが、お客様から見ると“今すぐ知りたい”には対応し難いという課題があります。

そこで登場するのが「チャットツール」です。お問い合わせフォームと同じようにホームページにチャットツールを組み込み、お客様からの問い合わせにチャットオペレーターが回答していく仕組みです。電話での対応と異なり一人のオペレーターで複数人のお客様対応が行えるというメリットがあります。

このチャットをオペレーターを介さず行う仕組みとして導入する企業が増えているのが「チャットボット」です。予めシナリオ(設問、分岐、回答等)を準備し、お客様は設問に回答していくことによって知りたい情報が得られるという仕組みです。更に近年では設問形式ではなく自然対話に対応した「AIチャットボット」も登場しています。

これらの自社ホームページに組み込むツール以外にも、LINEやTwitter、FacebookなどのSNSを活用する企業も増えています。(ちなみに、この「現場ドリブン」でもTwitter、Facebookを活用しています。)

このように、電話以外のコンタクトポイントを増やしているが故に、「コールセンター」ではなく「コンタクトセンター」と呼ばれるようになってきています。

入電後の対応方法

さて、ここまではお客様とのコンタクトポイントを増やすことでの呼減対応の例を見てきましたが、入電後の対応としてはどのようなものがあるのでしょうか?

最も代表的なものとしては、「IVR」によるプロンプティングが挙げられます。

例えば、IVRを導入していないコールセンターでは、お客様がどのようなお問い合わせをしてくるのかが分類できないため、オペレーターが覚える知識範囲も広く育成時間・育成コストも増大する場合もあります。また、お客様の立場からすると、待ち時間も長くなり、繋がった後も求めている回答を得るまでに時間を要するケースも考えられます。

一方、IVRを導入することにより、問い合わせ内容を分類することができますので、担当するオペレーターには、その窓口の専門知識を中心に教育を行い育成時間・育成コストの削減にも繋がります。また、お客様の立場からすると、待ち時間も短くなり、接続先には専門知識を持ったオペレーターがいるため、求めている回答をより早く得ることが出来ます。分岐を多段かすることにより更に絞り込むことも可能です。

音声ガイダンスを再生してからの接続となりますので、一見すると待ち時間は長くなるように思われますが、結果的にはIVRを導入していない場合と比較し短くなるケースの方が多いのではないでしょうか。

コールセンターを運営していると、自然災害など含む外的要因により急遽窓口を増やしたり、減らしたり、運営時間を変更したり、これらに伴い音声ガイダンスを変更したりというフレキシブルな対応が求められます。

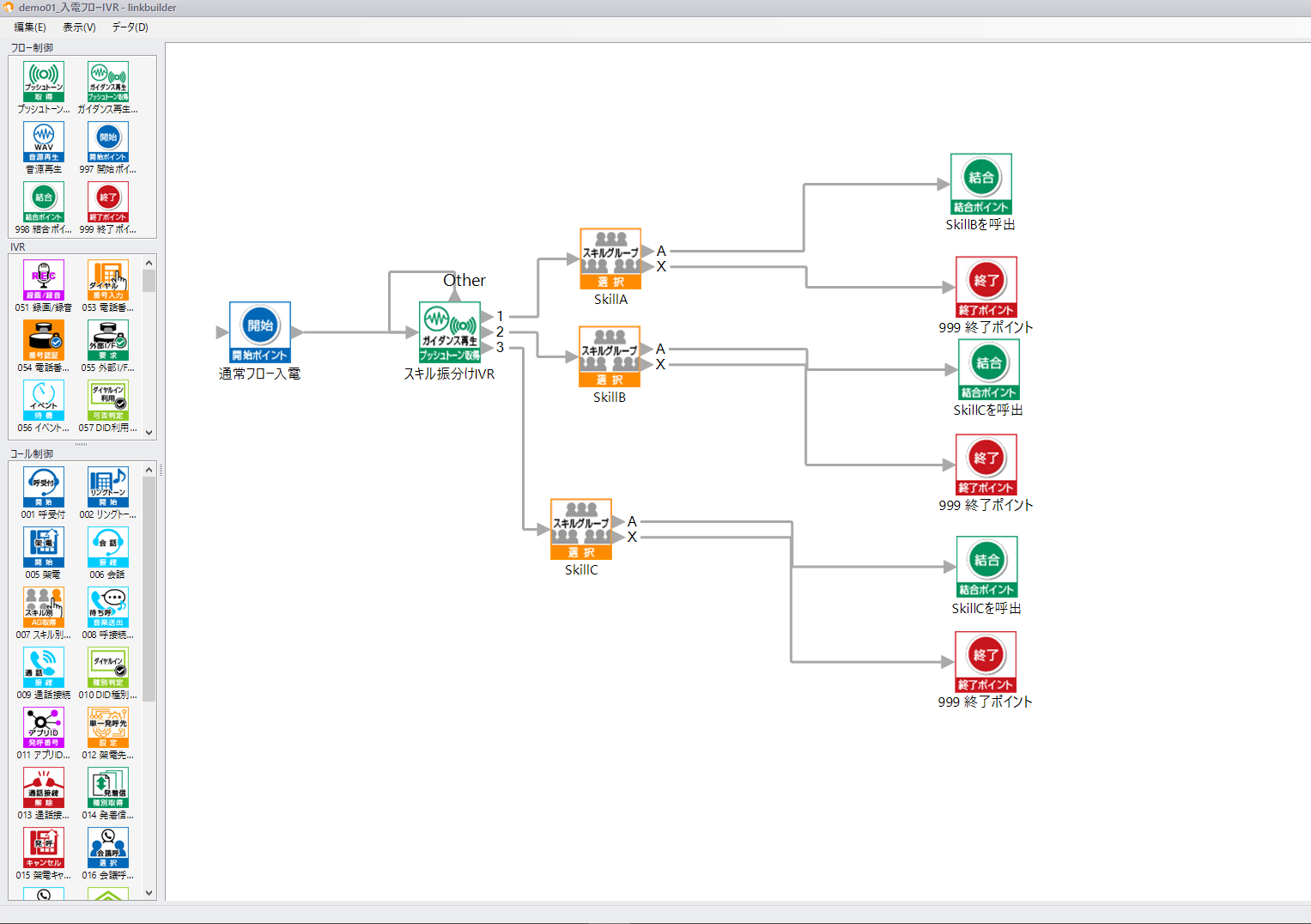

ビーウィズが提供しているOmnia LINKでは、GUIベースでコールフローを編集できる「linkbuilder(リンクビルダー)」というツールを提供しています。Linkbuilderならば、従来のようにシステム部門への申請やPBX保守会社への設定変更依頼を行うことなくフロー変更が出来ますので、前述のような急な変更にもスムーズに対応することが出来ます。

また、ブラウザベースでご利用頂けるGoogleの音声合成API:Text-to-Speechを活用したガイダンス作成ツールもご提供しています。

(参考記事:https://www.bewith.net/gemba-driven/article/digital/entry-181.html)

このガイダンス作成ツールを使えば、人の声による録り直しと違い時間を掛けることなくガイダンスの追加修正、差替が可能となります。

問題解決率の向上

上記以外の呼減対策としては、問題解決率の向上があげられます。

オペレーターがお客様のご要望を1回で聞き取り、必要な情報を適切に提供することで、再入電を減らす取り組みです。

仮に問題解決率が低い場合、お客様は1回の質問では問題解決せず、何度も問い合わせをすることになります。その結果、コール数が増大し、コール数が増えるだけでなく、顧客満足度も低下することとなります。

そのために、テクニカルサポートのセンターなどではこの問題解決率が重要なKPIになっていることもあります。

この問題解決率の向上のために有用な施策としては、FAQ等のツール類の充実が求められます。問題解決率の改善には、「エビデンスのある情報提供」が必須です。

エビデンスのある情報提供とは、「FAQの○番を見て、ご案内をした」というものです。

経験則や勘に頼らず、このようにエビデンスに沿って対応をすることで、FAQ自体の改善や入電に沿った内容への更新が進んでいき、センター全体の1次解決率の改善につながっていきます。

当社のシステムの中には「seekassist」という「FAQリコメンド」システムがあります。

お客様とオペレーターの応対から、必要なFAQを自動表示することで、オペレーター自身でFAQを検索せずとも、適切なFAQでご案内ができるというものです。

これまでの問題解決率の向上施策では、FAQの検索キーワードの考え方の落とし込みが重要なポイントでした。

問い合わせ内容から、検索キーワードに落とし込む練習などをオペレーターに実施しているセンターもあろうと思います。

「seekassist」があれば、このような検索キーワードの絞り込みの訓練などは不要になりますので、研修時間の削減にもつながりますね。

コストの最適化を図りながら、顧客満足度を向上させるためには、最適な呼量調整は重要な課題です。導線を増やす、プロンプティングを組む、問題解決力の向上等の事前対応は勿論のこと、自然災害などの予測不能な事態が発生したときに、速やかに対応出来ることこそが今のコールセンターに求められる品質なのではないでしょうか。

Omnia LINK(オムニアリンク)は、クラウド型IP-PBXを基盤としたコールセンター向けトータルテレフォニーソリューションです。基本の通話・管理機能はもちろん、AIを利用した通話音声のリアルタイムテキスト化や、FAQリコメンデーションなど次世代機能を提供します。在宅コールセンターにも対応しています。

以下のようなお客様にお勧めです。

・オンプレ型のPBXからクラウド型に移行したい

・通信費や保守費用などのコストを削減したい

・毎月使う分だけライセンスフィーを支払いたい

・場所にとらわれず、電話が取れる環境を整えたい

詳しい資料は、以下からご覧いただけます。

https://www.bewith.net/gemba-driven/download/entry-126.html

資料ダウンロード

資料ダウンロード

お問い合わせ

お問い合わせ

メールマガジン登録(無料)

メールマガジン登録(無料).png)

.png)